たらしこみ&余白の美学 琳派の創始者・俵屋宗達

俵屋宗達は、江戸時代初期の京都で活躍した画家です。俵屋宗達は、金銀箔の余白の美や「たらしこみ」と呼ばれる日本画の技法を駆使し、優美で装飾的な絵画を得意としました。

特定の流派に属さず独自の画風を追求した俵屋宗達は、「琳派の先駆者」として後の尾形光琳らに多大な影響を与えました。俵屋宗達の代表作に「風神雷神図屏風」があります。

俵屋宗達のプロフィール

俵屋宗達の経歴には不明な点が多く、詳細な生没年も不明。おおよそ1570年代に生まれ、1650年より前に亡くなったのではないかといわれています。

絵師として活動していた俵屋宗達は、京都の市中に門戸を構え、「俵屋」という名の工房で、主に扇絵や屏風絵、料紙と呼ばれる色染めや金銀の装飾が施された和紙への下絵などを請け負いました。俵屋宗達の実力は当時から「町絵師のレベルを超えた一流」と認められており、仮名草子「竹斎」によると、京都の「俵屋」は大変評判の良い絵屋だったようです。

本阿弥光悦や茶人の千少庵といった教養人と親しく、上流階級や富裕層にも実力を認められていた俵屋宗達は、僧侶に与えられる高い位「法橋」を与えられており、「平家納経」の補作や光悦書の下絵を手がけたほか、後水尾天皇から金屏風の注文を請けたこともありました。

狩野派や土佐派といった特定の流派に属さず、自由な立場で活動していた俵屋宗達は、和歌巻や水墨画から金銀泥の意匠巧みな屏風絵まで、さまざまなジャンルの作品を手がけました。

俵屋宗達の代表作・有名な作品

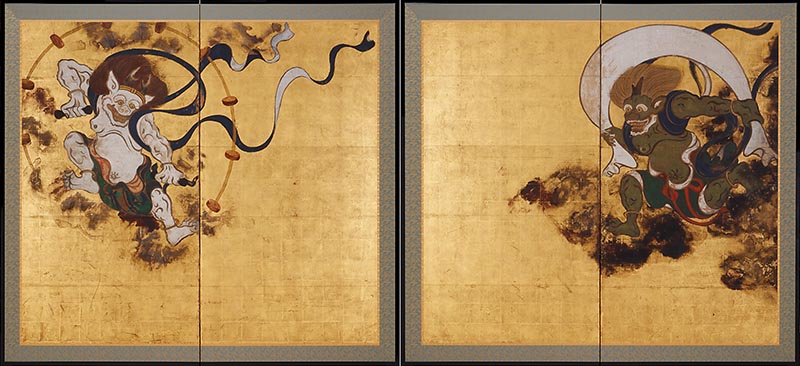

俵屋宗達「風神雷神図屏風」

俵屋宗達「風神雷神図屏風」は、風袋を持つ風神と太鼓を背負う雷神が激突する様子が、どこかユーモラスな姿で描かれた屏風絵です。中央の余白は残しつつ、風神と雷神は隅が切断されるほど最大限に大きく描くという絶妙なバランスの構図が特徴で、風神と雷神が乗る雲は「たらしこみ」によって描かれています。

本作「風神雷神図屏風」には俵屋宗達の落款も印章もありませんが、一目で「俵屋宗達作」だとわかる、日本美術の代表作ともいえる作品です。

俵屋宗達「風神雷神図屏風」は、国宝に指定されています。

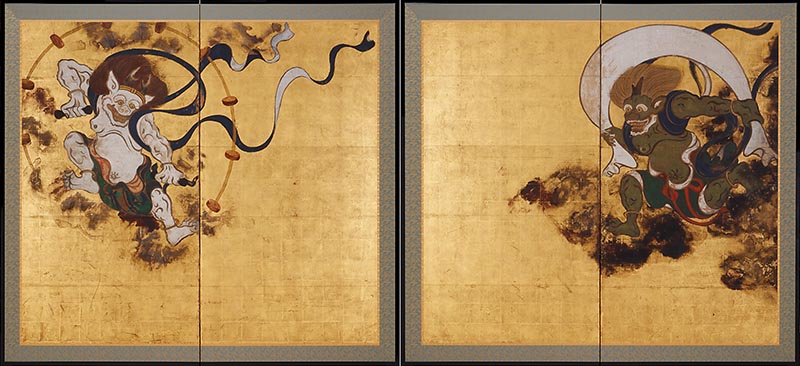

俵屋宗達「蓮池水禽図」

俵屋宗達「蓮池水禽図」は、2輪の花と2羽のカイツブリが浮かぶ蓮池の様子が描かれた水墨画です。俵屋宗達はたらしこみの技法を駆使し、池の水や立ち上る水蒸気、光や色といったものまでも、墨の濃淡で描き分けてみせました。雪舟や雪村らの水墨画とは対照的といえるほど直線的な部分がなく、やわらかで情緒的な雰囲気が漂っています。

俵屋宗達「蓮池水禽図」は、国宝に指定されています。

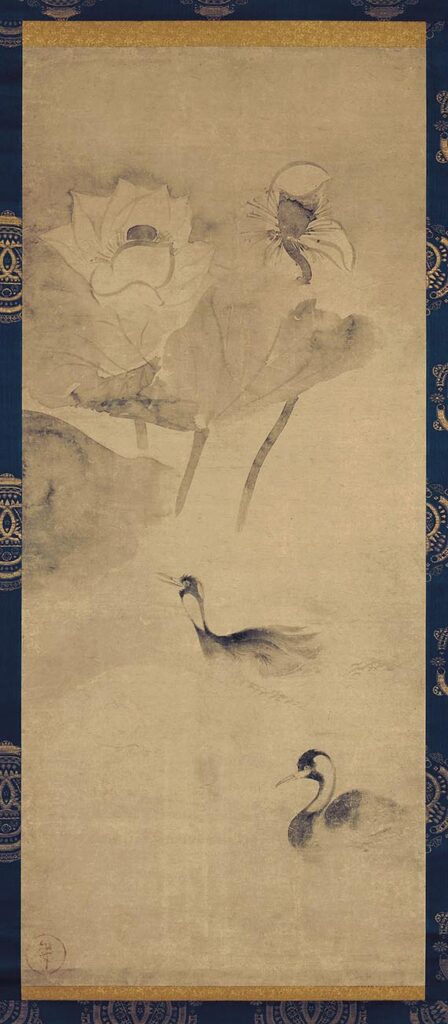

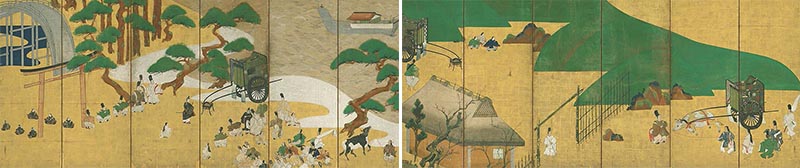

俵屋宗達「舞楽図」

俵屋宗達「舞楽図」は、平面の金地に楽し気な舞人を意匠的に配置し、俯瞰的な高い目線で眺めた構図の屏風絵です。右から採桑老、納曾利、羅陵王、還城楽、八仙が描かれ、右下には断ち切られた幕から太鼓が覗いています。俵屋宗達による入念な画面構成と配置の技が光る作品です。

俵屋宗達「舞楽図」は、国の重要文化財に指定されています。

俵屋宗達のここがすごい!作品の特徴と人気の理由

墨の濃淡を生かす「たらしこみ」

俵屋宗達の絵画にみられる「たらしこみ」とは、和紙や絹に塗った墨が乾かないうちに上からさらに墨を塗り、あえてにじみと墨の濃淡を生かした表現を作る日本画特有の技法です。

「たらしこみ」による表現は俵屋宗達によって始まったとされています。俵屋宗達は、水墨画だけでなく、金銀の屏風にも「たらしこみ」を駆使し、独自の画風を確立させました。

琳派の創始者・俵屋宗達

「たらしこみ」による独自の表現や、金銀の背景を持つ華やかな装飾性の高い作品を得意とした俵屋宗達。特定の流派に属さず独自の画風を確立させた俵屋宗達の才能は、尾形光琳や酒井抱一といった画家に継承されていきます。

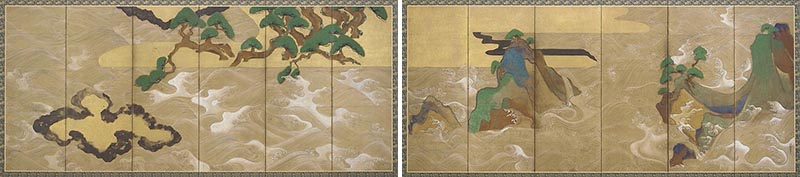

余白の美・デザインと絵画の融合

俵屋宗達の絵画の特徴に「余白の美学」が挙げられます。柔らかい曲線の花鳥画や風景画を得意とした俵屋宗達は、対象物を屏風や扇子の隅で断ち切ることで外に広がる世界を想像させたり、金銀の豪華絢爛な背景のなかに対象物をあえて小さく描くことで余韻を残したり、余白の美学・引き算の美学にこだわりました。

俵屋宗達は、余白を生かすことで作品の印象を高める方法を追求する、今でいうデザイナー的な視点を持つ画家だったといえるでしょう。

絵と文字による音楽のような共作

俵屋宗達は、日本美術に新たな風を吹き込んだ一方で、古典復興にも貢献しました。

親交のあった本阿弥光悦に制作パートナーとして見出された俵屋宗達は、本阿弥光悦の書に竹や梅や蔦を連ねた「四季草花下絵古今集和歌巻」や金銀泥の鶴を飛ばした「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」などで共作を果たしました。

柔らかくノビノビとした俵屋宗達の下絵は、まるで書と音楽を奏でるかのような生命力を感じさせます。

俵屋宗達に対する評価と影響力

俵屋宗達に対する評価

江戸時代から実力を高く評価され、多くの優れた作品を生み出した俵屋宗達の画風や技術は、尾形光琳や酒井抱一ら後の琳派の画家たちに継承されました。琳派の創始者と呼ばれる俵屋宗達の表現方法やデザイン性は、現代においても高く評価されています。

海外でも、「風神雷神図屏風」は日本美術の代表作として広く知られており、俵屋宗達の芸術性は高く評価されています。

俵屋宗達の影響力

俵屋宗達は「風神雷神図屏風」をはじめ、日本美術を代表する作品を多く生み出しました。「風神雷神図屏風」の模写や俵屋宗達作品のオマージュは、現代においても次々に誕生しています。

俵屋宗達の余白の美学、曲線の美、図案的・意匠的な絵画表現は現代のデザインにも通じるものであり、俵屋宗達の影響力は高いといえるでしょう。

俵屋宗達の紹介まとめ

徳川家や宮中の仕事も請け負うほど江戸の人気絵師だった俵屋宗達。「たらしこみ」や余白を効果的に使った表現技法で独自の画風を確立した俵屋宗達は、琳派の創始者として日本画や工芸品に多大な影響を与え、現代においては「日本美術を代表する巨匠」と呼ばれるようになりました。

日本の古典美と新たな技法を融合した俵屋宗達の芸術性は、日本の文化や芸術に多大な足跡を残しました。