強烈な役者絵を残した謎の浮世絵師・東洲斎写楽

東洲斎写楽は、江戸時代中期に役者絵を中心に活躍した浮世絵師です。写楽の大胆にデフォルメされた役者絵は、浮世絵の世界に賛否両論を巻き起こしました。

東洲斎写楽は、約10か月という短すぎる活動期間で145点もの浮世絵を発表。その後、写楽は忽然と姿を消し、二度と表舞台に登場しなかったことから、「謎の浮世絵師」として強烈なインパクトを残しました。

東洲斎写楽の活動の軌跡

東洲斎写楽は、出身地も生年月日も本名もすべて不明の謎の浮世絵師です。

1794年5月、突如として浮世絵の世界に現れた東洲斎写楽は、なんの実績もないまま、蔦屋重三郎の店から大判サイズの大首絵28枚をひっさげてデビューしました。無名の浮世絵師が大判サイズの浮世絵でデビューすることは、当時の常識から考えると異例の扱いでした。

東洲斎写楽は約10か月の間に145点の浮世絵を発表。写楽が制作した浮世絵のほとんどが役者をモデルにしたもので、大胆にデフォルメされた写楽の役者絵には批判も寄せられました。

1795年1月、東洲斎写楽は突如として失踪。浮世絵界に旋風を巻き起こした東洲斎写楽の失踪に、江戸の人々は騒然としました。

東洲斎写楽の代表作・有名な作品

東洲斎写楽は、約10か月の間に145点という作品を残しており、その作風は大きく4期に分けることができます。写楽の作品のなかで高い評価を受けている作品は、すべて写楽がデビューした直後、1期に当たる時期に制作された浮世絵です。

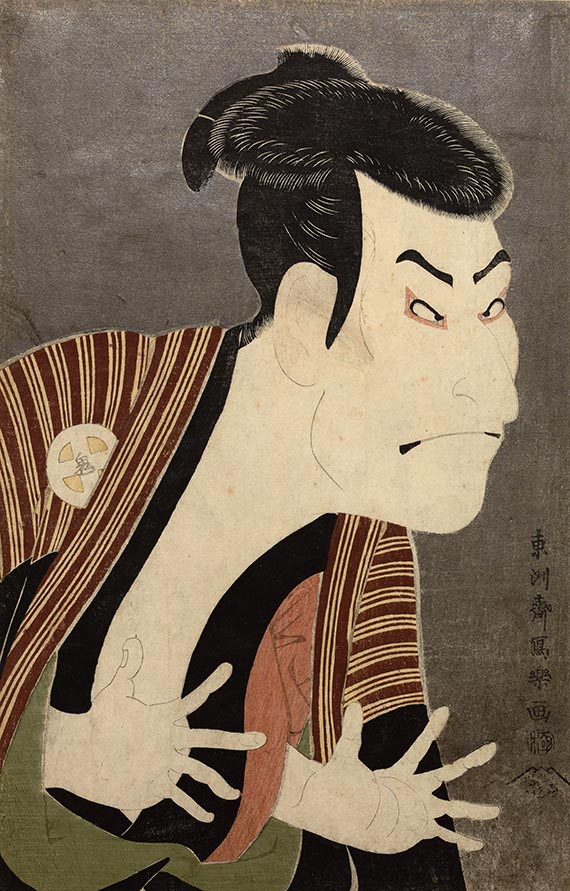

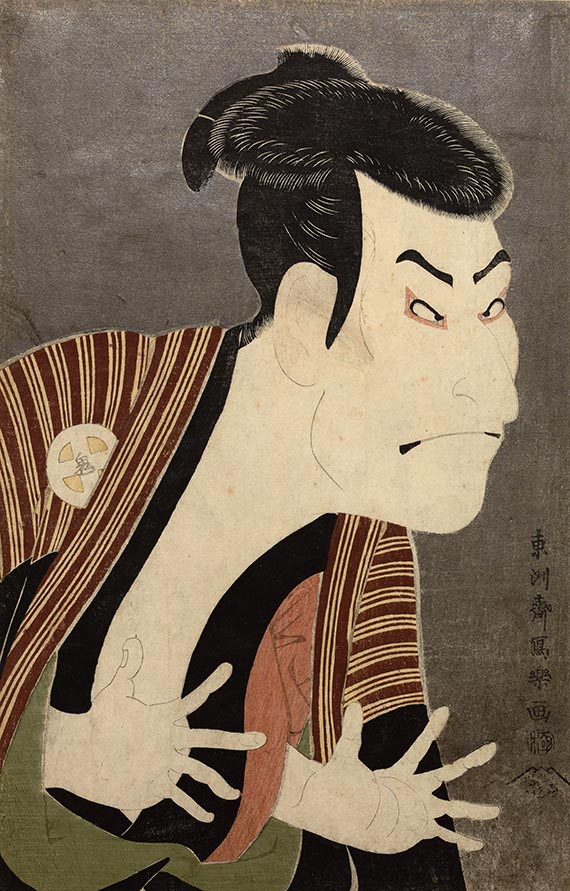

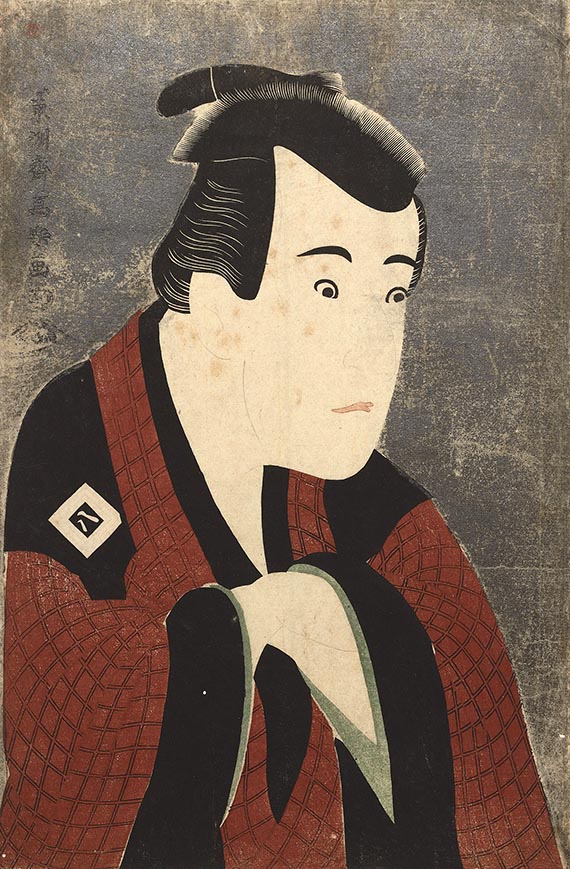

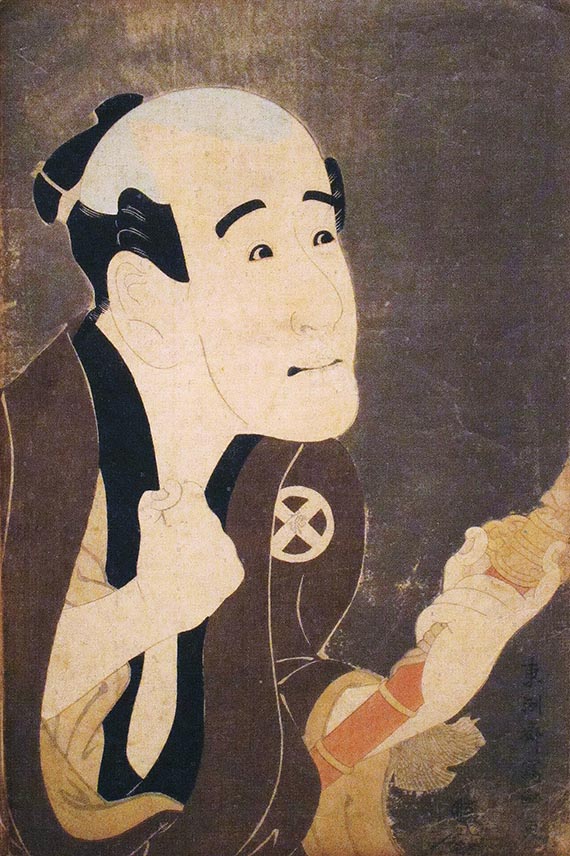

東洲斎写楽「三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」

東洲斎写楽「三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」は、写楽の浮世絵のなかでもっとも知名度が高い作品です。

「三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」は写楽が歌舞伎劇場の河原崎座の興行『恋女房染分手綱』に取材した役者絵で、江戸兵衛の鬼気迫る表情とパッと開いた指先が、緊迫した場面を想起させる作品です。

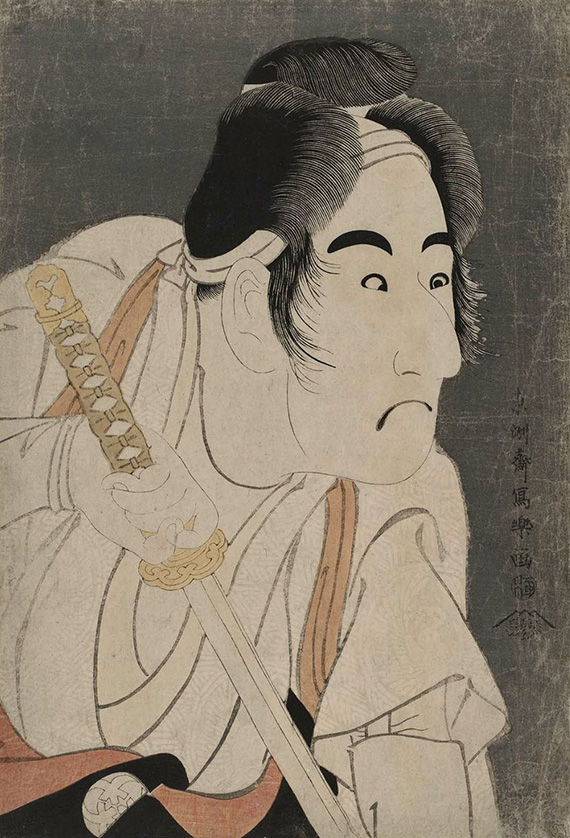

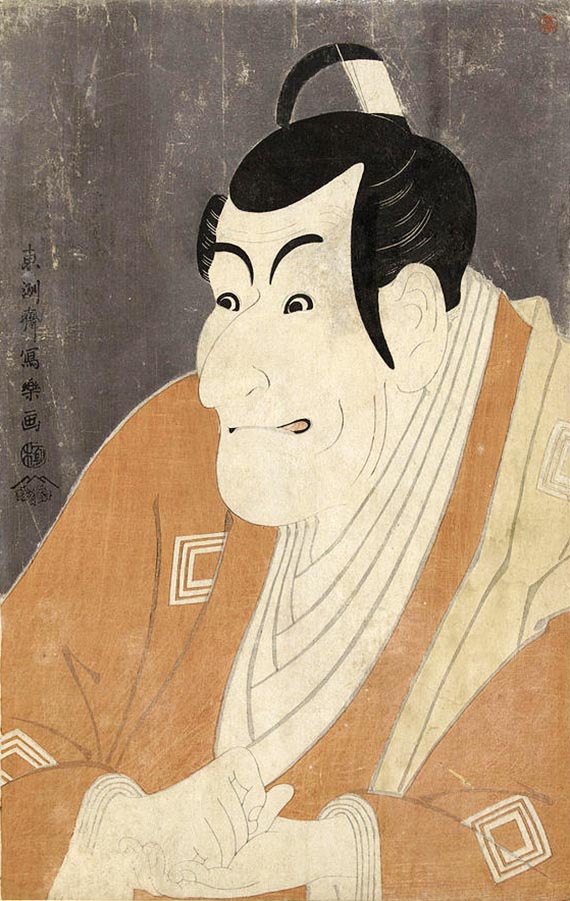

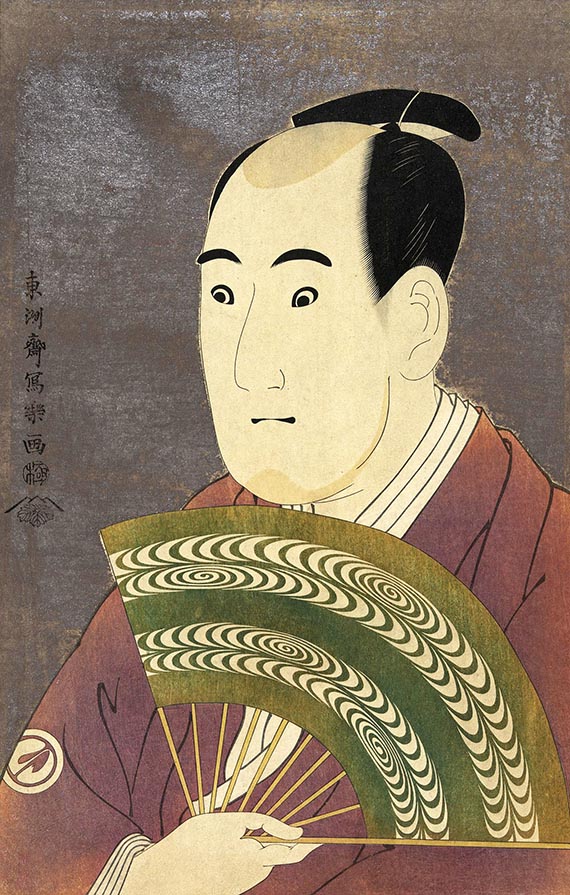

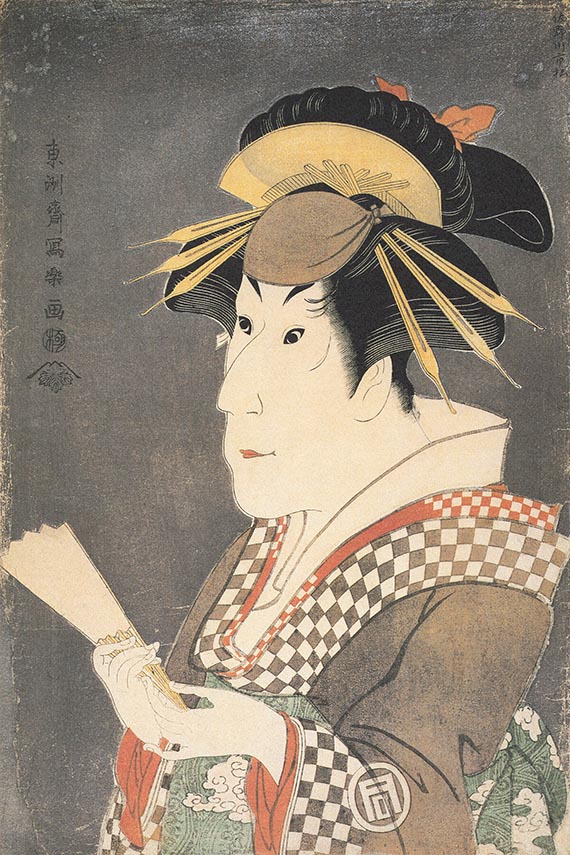

東洲斎写楽「市川蝦蔵の竹村定之進」

東洲斎写楽「市川蝦蔵の竹村定之進」は、「三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」と同じく、写楽が歌舞伎劇場の河原崎座の興行『恋女房染分手綱』に取材した役者絵で、主役の能師である竹村定之進が描かれています。

刻まれたしわや鼻の大きさから役者の顔の彫りの深さが、画面の半分を占める着物からは役者の体格の良さが伝わってきます。着物の四角い柄は、市川蝦蔵の家紋「三桝」です。

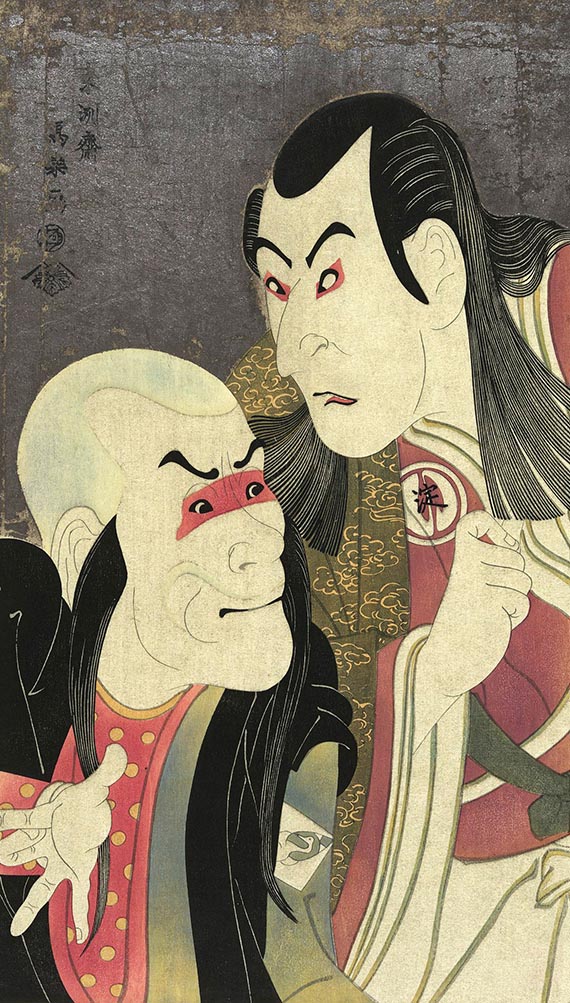

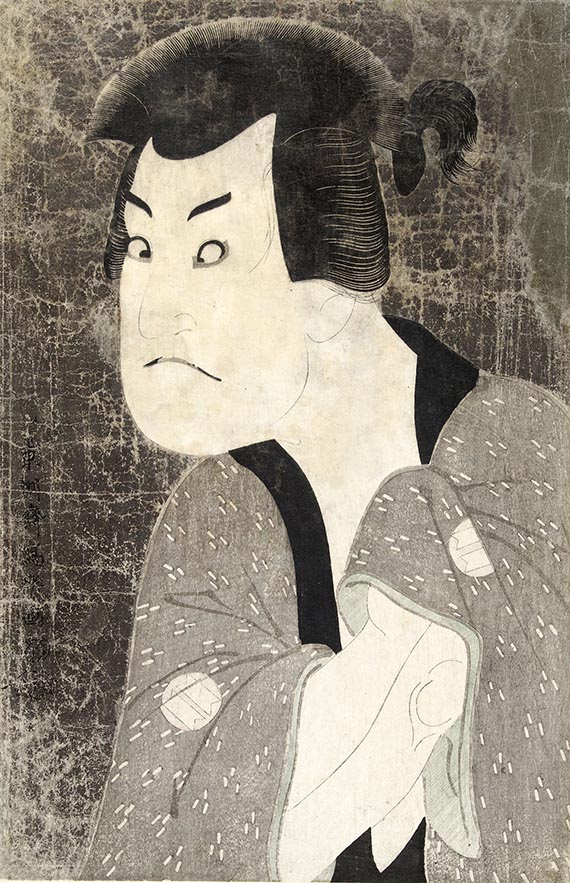

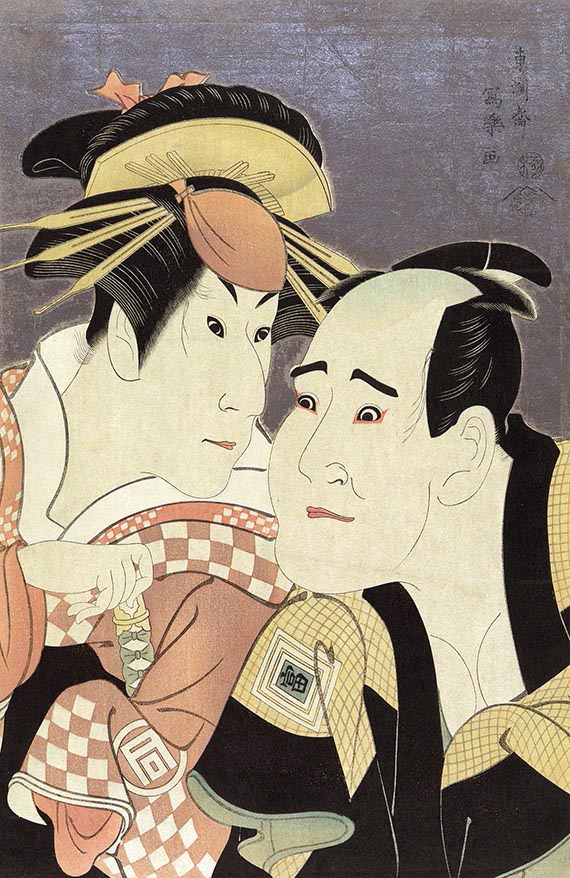

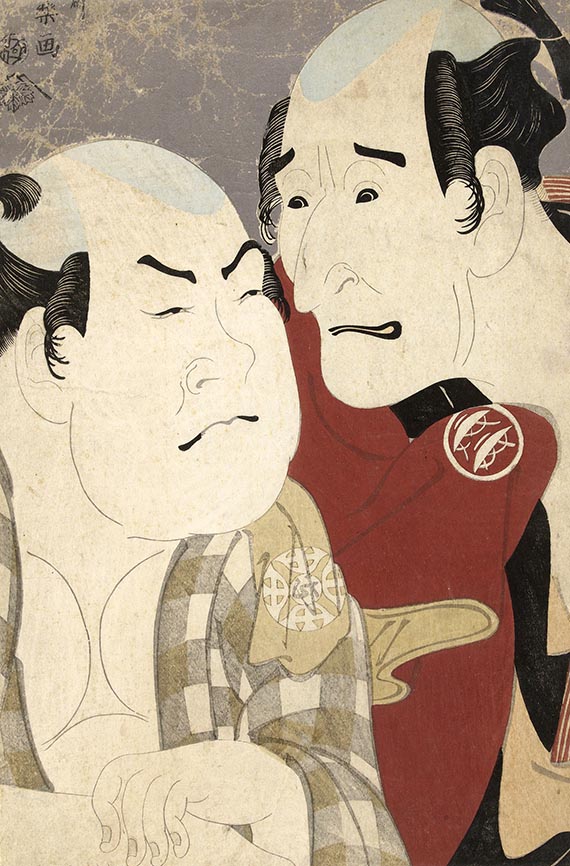

東洲斎写楽「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉」

東洲斎写楽「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉」は、写楽が歌舞伎劇場の都座の興行『花菖蒲文禄曽我』に取材した役者絵で、金貸しの石部金吉が田辺文蔵から金を取り立てる場面が描かれています。寄り目と一文字に結んだ口が強欲な金貸しの性格を表しているようです。

写楽のここがすごい!作品の特徴と人気の理由

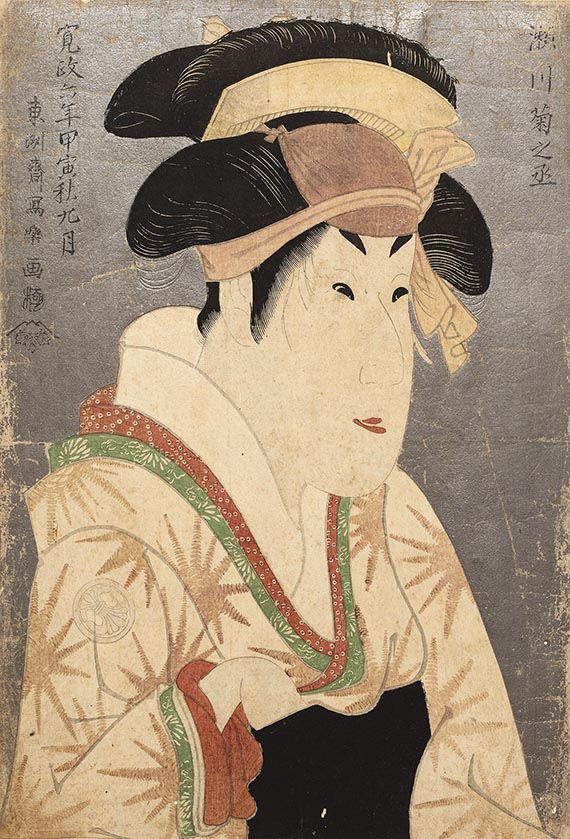

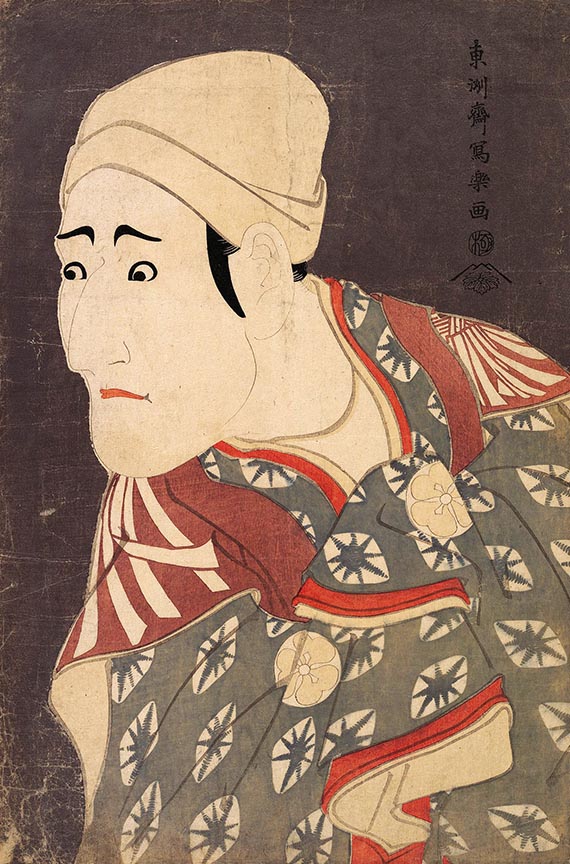

ダイナミックなデフォルメの大首絵

人物の上半身、またはバストアップを画面いっぱいに描く浮世絵の「大首絵」。

東洲斎写楽は、大首絵の迫力を生かし、歌舞伎役者の目つきやポーズ、指先にまで個性を見出しました。役者が「見栄を切る」様子などをダイナミックにデフォルメした写楽の大首絵は、これまでの浮世絵の概念を打ち破るものでした。東洲斎写楽が制作した大首絵は28枚存在しています。

役者の特徴をつかみ個性を際立たせた描写

写楽は役者や相撲取りなど浮世絵のモデルとなる人物の特徴をよく観察し、その顔の特徴を最大限に誇張して描きました。また、役者の演技を力強いポーズや目の動きで表現しました。

写楽の大胆にデフォルメした浮世絵への評価は賛否両論(後述)あったものの、写楽の描く役者たちの強烈なインパクトは、江戸の評判を呼びました。

墨と色彩、黒雲母摺による画面構成

大胆にデフォルメされた写楽の浮世絵は、墨の黒で画面を引き締め、着物柄や家紋の彩りで役者の個性に華を添えました。

雲母粉を顔料に混ぜて(または濡れた顔料に振りかけて)画面をキラキラと光らせる雲母摺(きらずり)は、喜多川歌麿も使っていた技法。東洲斎写楽は、デビュー当時から黒雲母摺と呼ばれる雲母摺の技法で背景を制作し、浮世絵の主役である役者を際立たせました。

写楽の正体は?

ある日突然姿を消した謎の浮世絵師・東洲斎写楽。写楽の正体はいったい誰だったのか、これまでさまざまな説が現れては消えていきました。

現在は「写楽の正体は、阿波徳島藩・主蜂須賀家のお抱え能役者であった斎藤十郎兵衛である」という説が有力になっています。東洲斎写楽を名乗った人物が、斎藤十郎兵衛と同じ江戸八丁堀(現在の東京都中央区)に住んでいたことなどが主な理由です。

いまだ解明されない写楽の謎

東洲斎写楽にまつわる謎は、その正体のほかにも多数あり、いずれも真相はわかっていません。写楽の謎として挙げられる疑問をいくつか見てみましょう。

なぜ無名の写楽に異例の好待遇?

東洲斎写楽は、デビュー時から大判サイズの錦絵を発表しています。これは無名の浮世絵師に対しては異例の好待遇といえます。

写楽の浮世絵は、鳥居清長、渓斎英泉、歌川広重らの作品を世に送り出したことでも知られる江戸の版元「蔦屋重三郎」が出版しました。重三郎は写楽の才能を早くから見抜き、「この浮世絵師ならヒットを飛ばせる」と踏んでいたのかもしれません。

なぜ写楽は姿を消した?

東洲斎写楽が浮世絵師として活動した期間は、わずか10か月。その後、東洲斎写楽は忽然と姿を消しました。

写楽が姿を消した理由として挙げられるものに、

- 写楽の身分や地位を理由に正体を明かせなかった

- 浮世絵師として話題作りをして作品の価値を高めたかった

- 写楽が病気になり仕事を続けられなくなった

- 短期間に大量の作品を制作したことにより燃え尽きた

- 写楽の作風への批判・人気の低迷から打ち切りになった

など、さまざまな説がありますが、真相は不明です。

どうやって短期間に作品を制作した?

東洲斎写楽は、約10か月という活動期間の間に145点もの作品を制作しています。1~2日に1作品のペースで制作を続けていたと考えると、その仕事の早さは想像を絶するものがあります。

写楽が短期間に大量の作品を制作できた理由としては、

- 写楽は作品を作り溜めていた

- 写楽には影の助手がいた

- 工房で大量制作を請け負った

- 単に写楽の仕事が早かった

こちらも様々な説がありますが、真相は不明です。

写楽の作品は後期になるほど作風の粗雑さが目立ちます。もし写楽が1人で仕事をこなしていたのだとしたら、写楽の作品に対する批判や制作数の負担が作品のクオリティに影響してしまったのかもしれません。

写楽に師匠はいた?それとも独学?

東洲斎写楽の独創的な浮世絵は、どのようにして学んだものなのでしょうか。

写楽は、その画風から歌川豊国や歌川国貞の弟子のうちのひとりという説、独学で学んだからこそ個性的な画風を確立できたという説があります。

東洲斎写楽の作品が批判された理由

どの浮世絵師にも似ていない独特の画風でデビューを飾った東洲斎写楽。大胆で非現実的なデフォルメが施された写楽の役者絵は、江戸の人々から「美しさに欠ける」と批判を浴びることもありました。

もし、これが現代の話であったのなら、ひと目で俳優本人を思い浮かべることができる思い切りデフォルメされた写楽の役者絵のほうが、人々から支持されるのではないでしょうか。

しかし、写真がなかった江戸時代の浮世絵は、歌舞伎役者のプロマイド的な役割も果たしていました。江戸時代の歌舞伎役者は雲の上の大スターであり、浮世絵に登場する役者は庶民にとって憧れの的。写楽が描く、大きな鼻の役者や、しわの入った皮膚を持つ役者では、庶民の夢をぶち壊すというわけです。

東洲斎写楽に対する評価と影響力

東洲斎写楽の日本国内での評価

現在の日本では、東洲斎写楽の独創性や先進性は高い評価を受けており、東洲斎写楽は日本を代表する浮世絵師として「六大浮世絵師」に数えられるほどの存在になりました。

東京国立博物館が所蔵する写楽の大首絵27点は、国の重要文化財に指定されています。

また、2011年に東京国立博物館で「写楽展」、2013年にアート・ラボ・トーキョーで「写楽オマージュ展」が開かれるなど、写楽をテーマにした展覧会が開催されていることからも、日本国内での写楽の知名度や作品への評価の高さが伺えるでしょう。

写楽をモデルにした小説や映画も作られています。たとえば、俳優・真田広之が主演した映画「写楽」は、写楽の正体とされる十郎兵衛のほか、版元の蔦屋重三郎や喜多川歌麿といった実在の人物、写楽の浮世絵作品が多数登場することで話題になりました。

東洲斎写楽の海外での評価

東洲斎写楽の海外での評価として、まっさきに挙げられるのが、ドイツの美術研究家ユリウス・クルトの存在です。鈴木春信や喜多川歌麿に関する著作でも知られるユリウス・クルトは、1910年に東洲斎写楽をテーマにした『SHARAKU』を著しています。ユリウス・クルトが写楽を取り上げたことで、写楽は海外でもその名を知られることになりました。

海外の美術館では、ボストン美術館、メトロポリタン美術館、大英博物館などが写楽の浮世絵を収蔵していることで知られています。

東洲斎写楽の紹介まとめ

わずか10か月の間に145作品もの浮世絵を発表し、姿を消した謎の浮世絵師・東洲斎写楽。賛否両論を巻き起こした東洲斎写楽の浮世絵は、デフォルメという形で、役者の演技力や個性をめいっぱい表現したものでした。

写楽が姿を消した理由は今なお謎に包まれていますが、写楽が残した大胆で斬新な浮世絵の数々は人々に強烈なインパクトを残しました。