華やかで装飾的な琳派の立役者 尾形光琳

尾形光琳は江戸時代中期に絵画や工芸の世界で活躍した芸術家です。俵屋宗達・本阿弥光悦が創始した琳派を発展させた立役者として知られる尾形光琳は、華やかで装飾的な屏風絵、優雅な水墨画、金銀艶やかな蒔絵の工芸品などを残しました。尾形光琳の優れた意匠感覚は、後の日本美術に多大な影響を与えたほか、海外の芸術家にも影響を与えました。

尾形光琳の代表作に「八橋蒔絵螺鈿硯箱」や「燕子花図屏風」などがあります。

尾形光琳のプロフィール

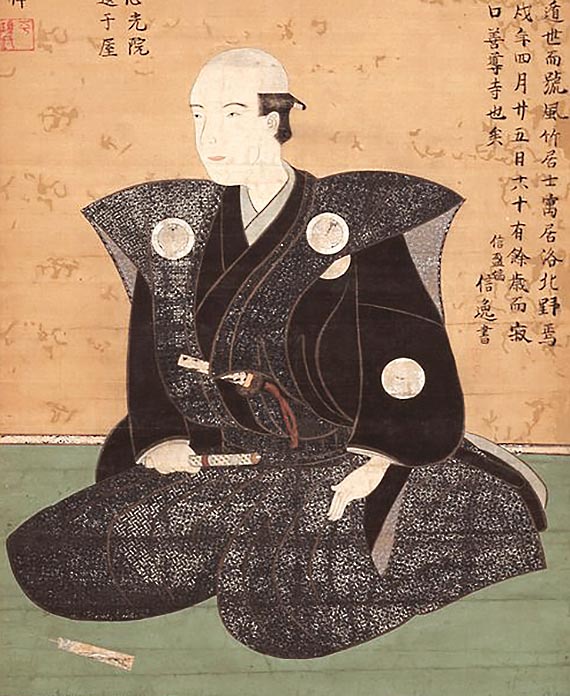

1658年、尾形光琳は京都の高級呉服商「雁金屋」の次男として生まれました。尾形光琳の祖父は著名な書家であり、陶芸で知られる尾形乾山は尾形光琳の弟にあたります。

尾形光琳は、幼いころから書を学び、能の会で舞うなど、裕福な商家の息子らしい教養と美意識を身につけながら、何不自由なく育ちました。

1678年、尾形光琳が21歳の時に雁金屋の最大の顧客であった東福門院が亡くなると、雁金屋は一気に衰退していきます。光琳が30歳のときに父親が亡くなると、父の遺産はすぐに底を尽き、尾形光琳は質屋通いや親族への借金など、経済的に困窮した暮らしを強いられました。

子供のころから高級なものに触れ、教養のあった尾形光琳は、御伽衆として二条家18代当主である二条綱平邸に出入りを許され、公家や上流階級の相手をしながら美意識を磨きました。

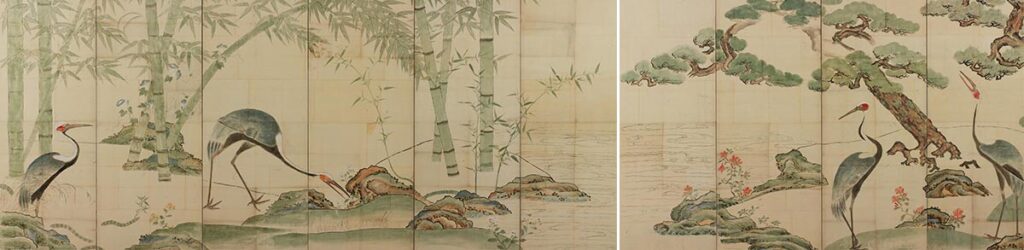

40代はじめの頃までは狩野派や土佐派を思わせる水墨淡彩画を得意とした尾形光琳は、40歳を過ぎて画家として本格的に活動し始めると頭角を現し、44歳で絵師として法橋の位を与えられました。

1701年頃、裕福なパトロンである中村内蔵助との親交が盛んになると、尾形光琳の作品も豪華絢爛なものとなっていきます。尾形光琳のこの世の春ともいうべき時代、代表作「燕子花図」はこの頃に制作されました。

1703年頃、家屋敷を借金の抵当にするなど貧しい生活に逆戻りした尾形光琳は、1704年に東下りを余儀なくされると、慣れない大名仕えをこなしながら、注文された絵の仕事を黙々とこなしました。

1709年、4年半ほど滞在した江戸から京都に戻った尾形光琳は、京都の新町通二条下ルにアトリエ付きの新居を構え、晩年はこのアトリエで作品を制作しました。

1716年、尾形光琳59歳で死去。

華やかな作風とは裏腹に生活には困窮することも多かった尾形光琳。晩年の尾形光琳は「紅白倍図屏風」など優れた作品を残しましたが、遺言状には「いまの自分にはこれといった職業がない」という趣旨の文を残しており、尾形光琳自身は自らの職業を画家とは認めていませんでした。

尾形光琳の代表作・有名な作品

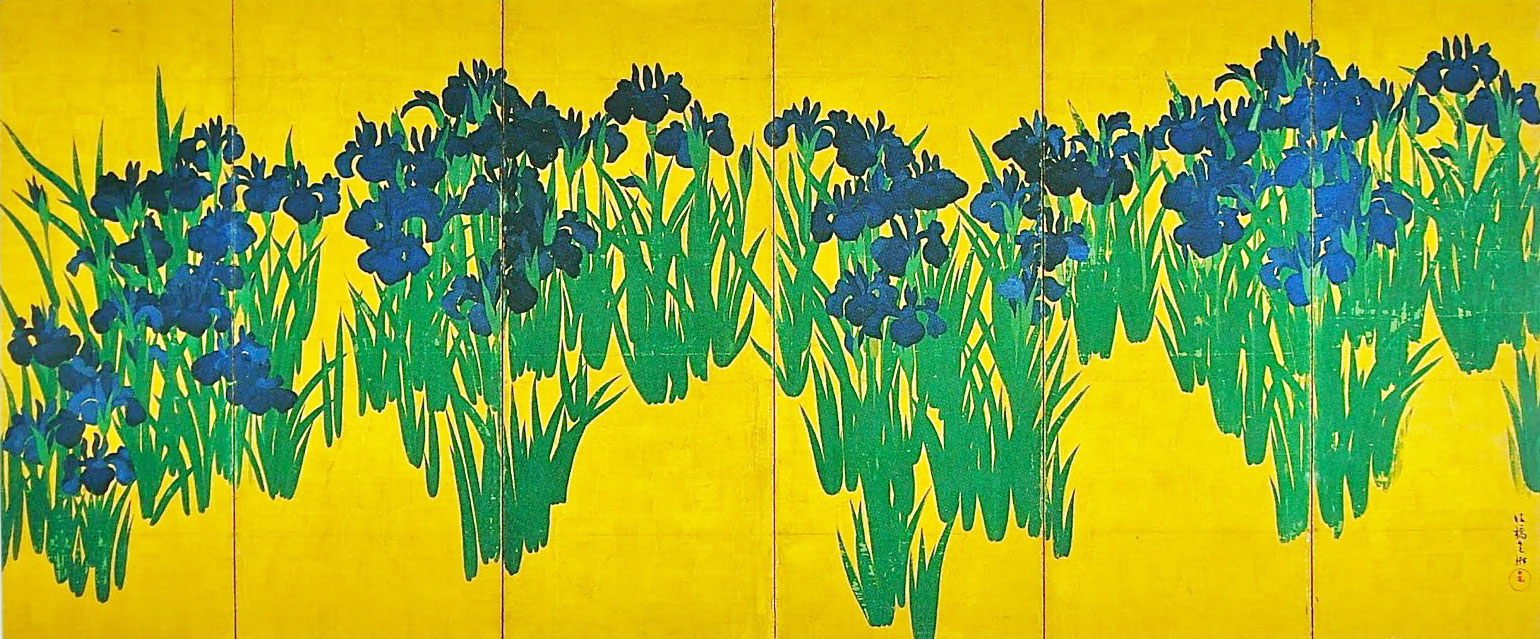

尾形光琳「燕子花図」

尾形光琳「燕子花図」は、伊勢物語第9段の八つ橋の一説をベースにした、金箔に青と緑が鮮やかな六曲一双の屏風絵です。

金銀きらびやかな琳派を発展させた尾形光琳は、呉服屋の息子らしい発想で、燕子花の一部に型紙を反復させリズミカルなパターンを生み出してみせました。

尾形光琳「燕子花図」は、国宝に指定されています。

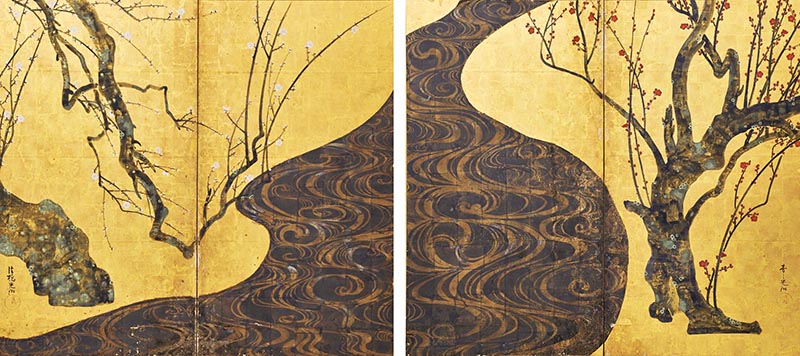

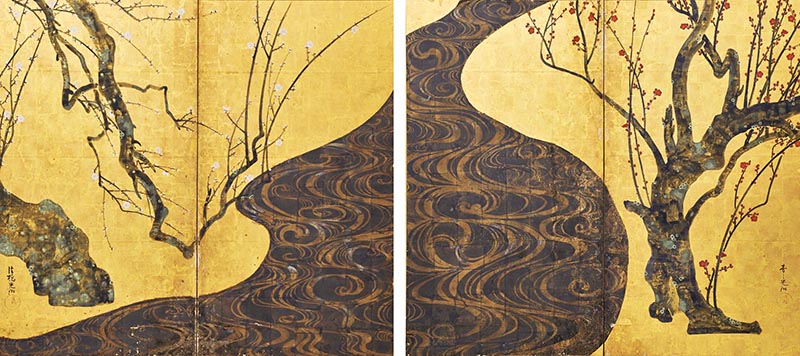

尾形光琳「紅白梅図屏風」

尾形光琳「紅白梅図屏風」は、尾形光琳の晩年の傑作と呼ばれる屏風絵です。

工芸品を思わせる黒い水流が画面中央をよぎり、左に白梅、右に紅梅を配した大胆な構図は、尾形光琳の「配置の妙」の極致といえるでしょう。水流の文様には銀箔を酸化させる工芸の手法が用いられています。

尾形光琳「紅白梅図屏風」は、国宝に指定されています。

尾形光琳「八橋蒔絵螺鈿硯箱」

尾形光琳「八橋蒔絵螺鈿硯箱」は、伊勢物語の第九段 山河の国八橋に着想を得た豪華絢爛な硯箱です。周囲に光琳お得意の燕子花が咲き乱れる硯箱は、上段は硯箱、下段は料紙入れになっています。

「八橋蒔絵螺鈿硯箱」の黒地は漆、燕子花の花は螺鈿、葉と茎は金蒔絵、橋は銀と鉛版と、まるで屏風絵で硯箱を包んだかのような緻密な文様構成と高度な工芸の技法が特徴です。

尾形光琳「八橋蒔絵螺鈿硯箱」は、国宝に指定されています。

尾形光琳のここがすごい!作品の特徴と人気の理由

琳派を発展させた金銀きらびやかな絵画・工芸

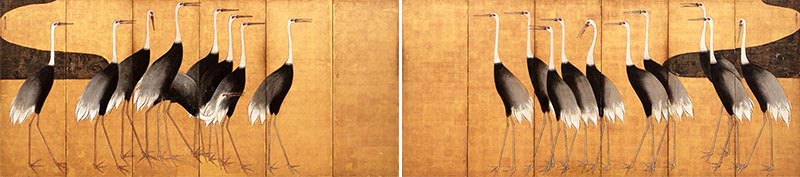

琳派といえば、まず最初に思い浮かぶのは、金銀箔にたらしこみが生かされた屏風絵、キラキラと輝く硯箱など、華やかな装飾が施された絵画・工芸品でしょう。

尾形光琳の作品の特徴として、金銀箔のきらびやかな装飾性と大胆なデザイン性が挙げられます。尾形光琳は、大和絵を基調としながらも、ときに型紙を用いるなど呉服商の息子らしい独自の発想も生かし、俵屋宗達・本阿弥光悦が創始した琳派を発展させました。

屏風絵や水墨画から工芸まで幅広く才能を発揮

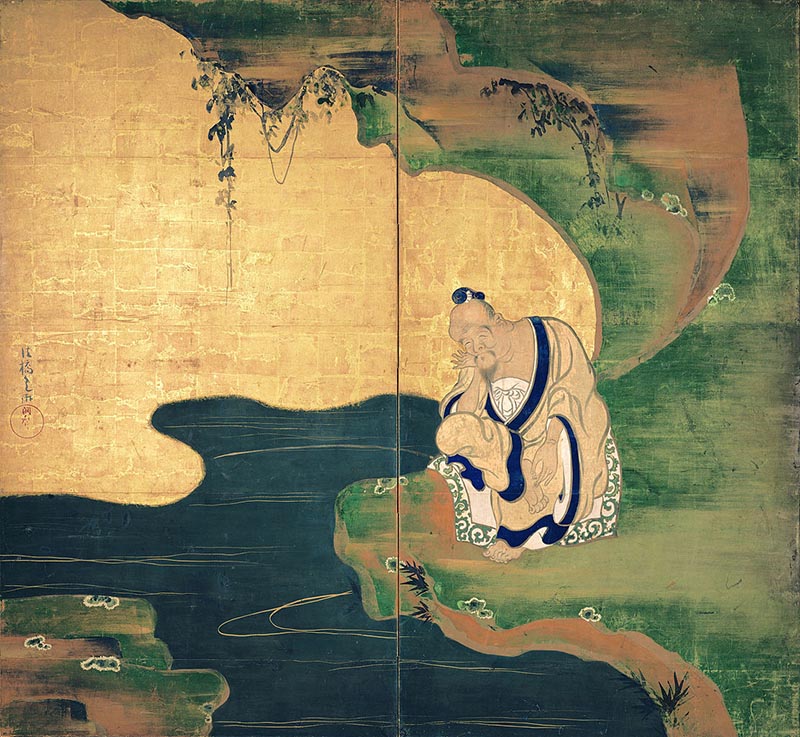

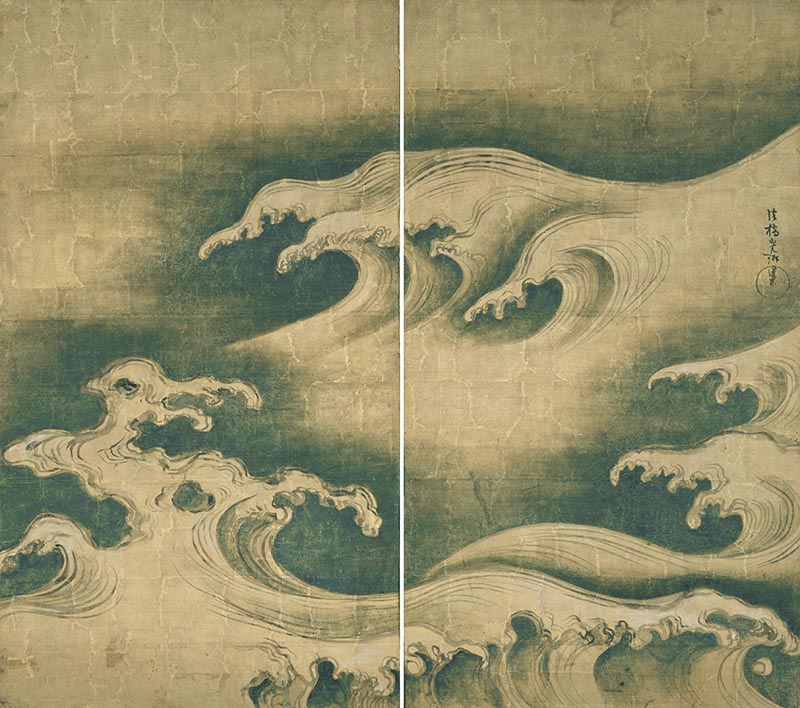

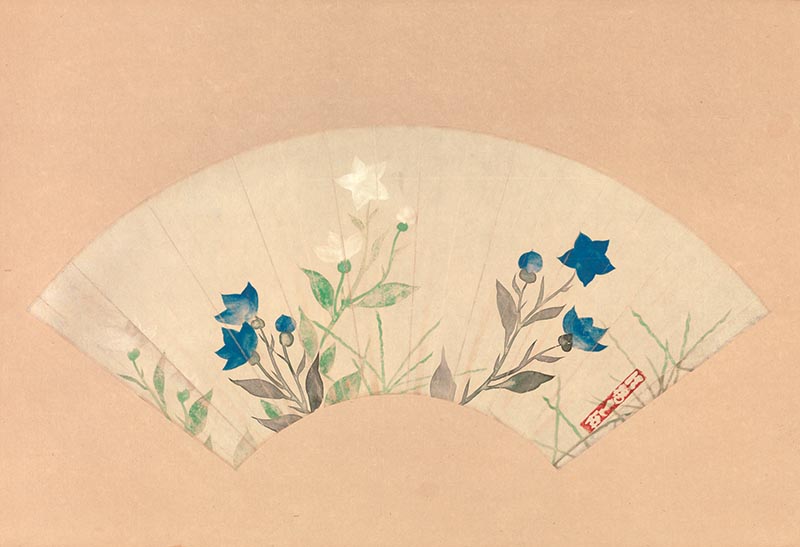

金屏風や蒔絵のイメージが強い尾形光琳ですが、水墨画、扇絵、弟・尾形乾山の焼き物への絵付けなど、幅広く才能を発揮しました。

尾形光琳の水墨画は年代によって作風に違いがあり、40代初めの頃に描いた水墨画は狩野派や土佐派の影響が色濃く、江戸に東下りした後の水墨画には雪舟の水墨画を学んだ影響が感じられます。私淑により作品の良いところを学び、自らの作品に取り入れていく琳派の芸術家らしいといえるかもしれません。

バランス感覚に優れた巧みな意匠

金銀きらびやかな屏風絵のなかに、巧みな構図やたらしこみによる表現を盛り込んだ琳派。尾形光琳の作品は、古典の力強さや図柄を生かしつつ、明快で華やか、装飾的な作風が特徴です。その巧みな意匠は「光琳模様(光琳文様)」と呼ばれる尾形光琳の作風を踏襲した模様の流行にまで及びました。

琳派の創始者・俵屋宗達との関係

琳派の創始者といわれる俵屋宗達の影響を色濃く受けた尾形光琳。

尾形光琳は俵屋宗達の作品に学び、その影響を受けていますが、尾形光琳が生まれたのは俵屋宗達が亡くなったと思われる頃を過ぎてからであり、尾形光琳と俵屋宗達には直接の繋がりや師弟関係はありません。

尾形光琳が生まれ育った呉服屋・雁金屋には俵屋宗達の屏風絵が飾ってあったという話があり、尾形光琳は幼いころから宗達の芸術性に触れていた可能性があります。

また、俵屋宗達とともに琳派の創始者といわれる本阿弥光悦と尾形光琳とは、遠い親戚関係にあたります。

尾形光琳に対する評価と影響力

琳派の立役者である尾形光琳の斬新で優れたデザイン性を持つ作品は、江戸時代に高い評価を受けていました。そして、尾形光琳が発展させ、酒井抱一らに受け継がれた琳派の高い芸術性は、多くの画家に受け継がれ、現代の芸術家や大衆にも広く支持されています。

また、尾形光琳が発展させた琳派の絵画や工芸品は、海外の芸術にも多大な影響を与えました。

なかでもグスタフ・クリムトは琳派や浮世絵を熱心に研究した画家として知られており、その作風からは一目で琳派の影響を感じることができます。

尾形光琳の華やかな装飾性、高い美意識は、国を越えて支持されています。

尾形光琳の紹介まとめ

尾形光琳は、大和絵の伝統と型紙や大胆な構図など独自の作風を生かし、俵屋宗達・本阿弥光悦が創始した琳派を発展させました。華やかで装飾性の高い琳派の芸術を絵画だけでなく工芸品にも生かした尾形光琳は、将軍や大名から大衆まで幅広い支持を集めました。

尾形光琳の作風は、江戸時代から現代にいたるまで、絵画や工芸など幅広い世界に影響を与え続けています。